いつもありがとうございます 高橋まきこ です。

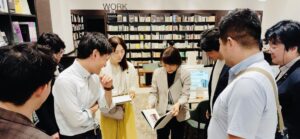

一年前に発足しました「学びの多様化地方議員連盟」の有志メンバーにて長野県軽井沢町から教育委託を受けている「表現コミュニケーション」の授業を視察に伺いました。

学びの多様化地方議員連盟は、昨年に超党派の全国議連として発足しました。2025年8月27日に一周年記念となる、総会・勉強会が開催されます。入会や議連の政策活動に関心がある方は、ぜひnoteをチェックして、ご参加ください。私は立ち上げから引き続き、理事メンバーのひとりとして、これからもチームで議連活動を盛り上げていきたいと思っています。

【子どもたちが自然と】

学習指導要領に「表現」が位置づけられているものの、それに抵抗がある子どもたちや教員が少なくないと言います。お題が与えられて演じることを求められる学芸会的な表現には限界があると専門家たちは言います。表現コミュニケーションLab.では「自分を感じ・自分を知る」ことを中心にしていると思います。自分を知ることから、他者への理解・関心・共感が生まれると説明しています。

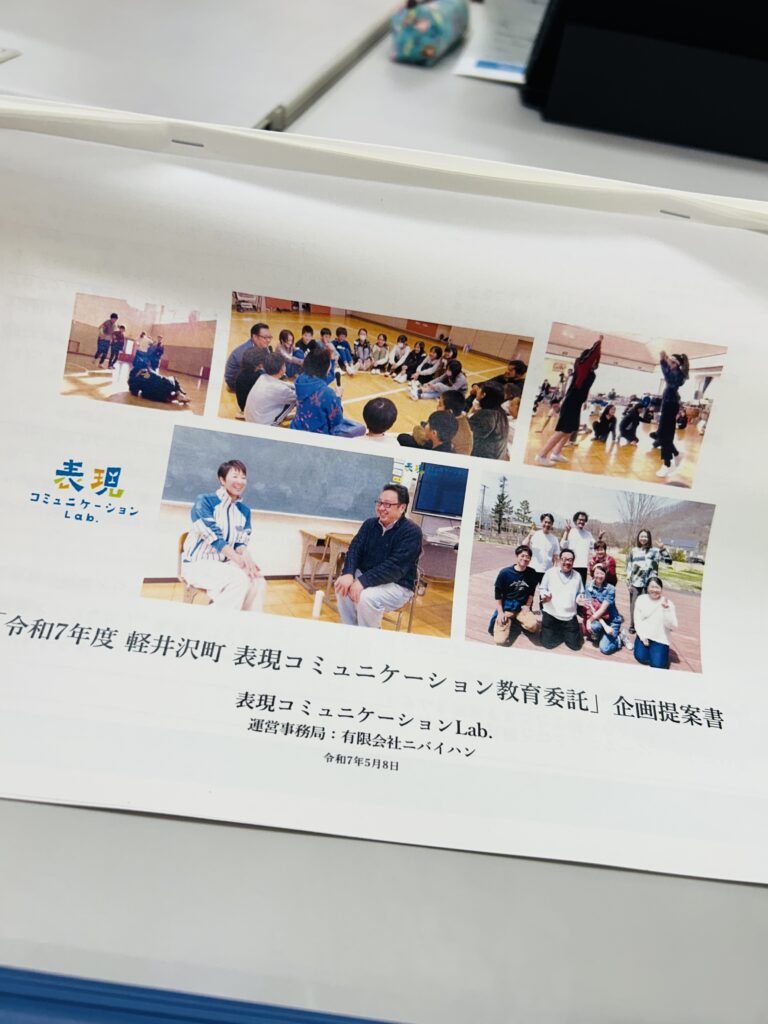

【軽井沢町からの教育委託】

軽井沢町立西部小学校の5年生で実施された「体育」の授業コマのひとつとして、表現コミュニケーションの授業を視察させていただきました。地元選出の国会議員のほか、軽井沢町長を含む、10名を超えるメンバーが授業の視察に集まりました。※表現コミュニケーションLab.

表現コミュニケーションLab.は軽井沢町から委託を受け、民間の立場から授業を支えています。学校担任と連携しながら、担任も一緒に、このワークショップ型の表現という体育の授業に参加します。

軽井沢町は中学校と高校が各1校だけとなっているため、小学校・中学校・高校と連携した学びを創造し、地域とのつながりを豊かにできる子どもたちを育むことに注力をしてきたと言います。高校は県立であるため、長野県と軽井沢町が強く連携しながら、子どもたちの学びを一貫した観点で支え続けることの重要性を伝えていただきました。今回の予算(主に人件費)も県と町で連携しながら算出しているとのことでした。

【子どもたちの実態】

軽井沢町では4つの町立小学校が、中学校では1校にギュッと集まる学び方であるとのことです。子どもたちの「中1の変化」に寄り添い、地域と共に豊かな学びを続けることに、未来への可能性を感じると言います。

1)新型コロナウイルスの期間を経て、人との関わり合いや自分の考えを表現するこ

とをなかなか身につけられてこなかった子たちが多い

2)失敗したくない子が多い。怖い・心配・わからないことや困ったことを言えず、SOSを出せない。

3)今、『多様性』を受け入れることを大切にしているけれど、いろいろ気をつかって窮屈でもある。『いい人』でいようとすると息苦しい。

といったような課題があり、また、中学生になると不登校がグッと増えるという課題は、全国各地で困難とされている現状でもあります。こうした課題に「対話」という表現コミュニケーションでアプローチしていくのだとのことです。

★高橋まきこの感想「つながる子どもたち」

ニックネームを決めることに始まり、最後はグループ発表で表現することまで、1時間で子どもたちが大きく成長する様子を視察して、素晴らしいと感じました。表現の指導も指示も、約束ごとなどの制限もない中で、子どもたちが相互理解を深め、相手を尊重し、自らのびのびと表現していく様子に感動しました。

探究型の学びは文科省を中心に推奨されているものの、各地、各校、はその実施に困難を感じるという自治体も少なくない現状があります。教員である先生方と共に、連携しながら、その学びに正面から向き合う表現コミュニケーションは、子どもたち自身が自らをエンパワメントするものなのだと感じました。

不登校や心身の不調、児童生徒の自殺といった社会的な大きな課題と向き合う現状において、子どもたちが自らを深く知り、安心安全な場で表現を積み重ね、自己肯定感を高めていく機会がどんなに重要かと、改めて感じました。

この度は貴重な機会をありがとうございました!